Reproducimos a continuación el prólogo del Partido a la edición de "El estado y la revolución" que se publicó desde la Comisión Homenaje a la revolución de octubre.

Para conseguir... Ver más

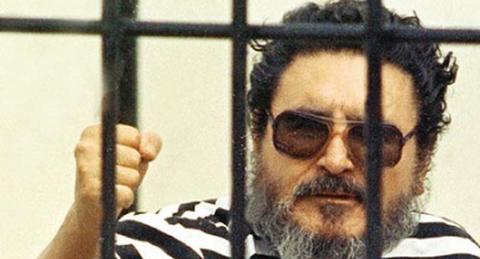

El pasado 11 de septiembre en la prisión de la base naval de Callao, próxima a Lima, falleció Abimael Guzmán, el “Presidente Gonzalo”, máxima figura del Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL). En ese lugar fue alojado tras su detención el 12 de septiembre de 1992.

Luego de su muerte, la figura de Guzmán fue destacada en infinidad de crónicas por su carácter terrorista, mesiánico, criminal, etc., sin entrar en detalles sobre las circunstancias históricas y sociales en las que actuó, las cuales más que interpelar a Guzmán obligan a una mirada sobre la sociedad peruana, en cuyo seno surgió y se desarrolló SL, organización que llegó a reunir entre 3.000 y 4.000 combatientes y más de 50.000 militantes en varios grupos de apoyo civil y de cuadros políticos del partido (esto incluyendo solamente a los miembros activos del partido y no a la gente movilizada en su favor como, por ejemplo, los campesinos del Valle del Alto Huallaga).

Dicho desarrollo guardó correspondencia con la proyección territorial de SL a lo largo y ancho del país. En sus comienzos (1980 - 1984) SL se expandió por todo Ayacucho en la serranía central del Perú; a partir de ese momento y hasta 1989, su crecimiento llegó a Huancavelica, Lima y Huánuco para, finalmente, a partir de 1990 ocupar la mayor parte del territorio peruano, esto es desde Arequipa y la totalidad de Puno al sur, hasta Junín, Pasco, Ucayali, San Martín y Piura en dirección norte.

Entonces es lícito pensar que hubo algo más que “terrorismo” tras la figura de Guzmán quien, como contrapartida, decía de sí ser seguidor del legado de José Carlos Mariátegui, una de las figuras más brillantes del marxismo latinoamericano. Por eso es importante la lectura de Mariátegui. En sus “Siete ensayos de interpretación sobre la realidad peruana” apunta en primer término al “problema del indio”, no como algo de interés exclusivamente étnico o cultural, sino fundamentalmente económico, es decir, a su explotación como fuerza de trabajo, y luego con igual interés al problema del origen y desarrollo de la formación social peruana, no a partir de la correspondencia directa de ésta con Europa sino con el Imperio Inca, considerado como una suerte de sociedad comunista, para seguidamente ver cómo dicha sociedad se vio alterada por el feudalismo y esclavismo impuestos por España tras la conquista, y luego por un capitalismo atrasado y dependiente de Inglaterra y los Estados Unidos tras la guerra de liberación dirigida por los ejércitos de San Martín y Bolívar, hasta destacar finalmente su estado actual (comienzos del siglo XX) de coexistencia de la vieja economía indígena comunal con el latifundio improductivo, en particular en la sierra, y el capitalismo extractivista (guano, salitre) con el latifundio (azucarero y algodonero) en la costa.

Es este el motivo por el cual el régimen de tenencia de la tierra, el atraso económico implicado en el mismo, y su relación con el poder oligárquico, resultarán fundamentales para el accionar político, precisamente, por la existencia del gamonal o latifundio serrano vinculado a la vigencia de la mita colonial española, es decir, a la servidumbre indígena en las haciendas con formas de explotación pre capitalistas, como la hierra en los glúteos de los indígenas (de la misma manera en que se procede a la hierra al ganado), la cual provocaría una fuerte presencia de distintas organizaciones políticas de izquierda, tanto reformistas como revolucionarias, y de la propia burguesía nacional, interesadas en terminar con la explotación, el atraso y liberar las fuerzas productivas del país.

Un caso emblemático en tal sentido lo constituyó el denominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas surgido tras el golpe militar del 3 de octubre de 1968 encabezado por el general Juan Velasco Alvarado contra Fernando Belaúnde Terry a raíz de la entrega del petróleo por parte de éste a la Estándar Oil (ESSO).

A partir de aquí el flamante gobierno militar impulsó, entre otras medidas, la nacionalización de los yacimientos petrolíferos y la creación de Petro-Perú, una empresa estatal ligada a la explotación, refinación y distribución del petróleo, la reforma agraria (que tuvo como objetivo crear un mercado interno y acabar con el poder de la oligarquía), la nacionalización de las minas, la siderurgia y de los servicios públicos, la creación de las Comunidades Industriales que luego inspirarían el sistema presupuestario de financiamiento y la creación de conglomerados de empresas propuestos por el Che en Cuba, el incremento de los derechos laborales, la consolidación de los sindicatos, la participación de los trabajadores en la toma de decisiones en las empresas, la expropiación de los medios de comunicación, la reforma educativa que abrió paso a la construcción de escuelas, la reducción de las diferencias sociales en la educación y el surgimiento de sindicatos docentes, el aliento al desarrollo de la industria nacional mediante la sustitución de importaciones manufactureras, la creación de fábricas y el desarrollo de la industria automotriz. Al mismo tiempo entabló relaciones con la Unión Soviética -la cual por su parte nutrió de armamento de avanzada a las FFAA- y tomó distancia de los Estados Unidos que alentó un nuevo golpe, esta vez por derecha, encabezado por el General Francisco Morales Bermúdez, quien a poco de andar se sometió al Fondo Monetario, llevó adelante medidas de ajuste y represión a las protestas, y fue parte del Plan Cóndor en la región.

Precisamente fue este gobierno quien, agobiado por la crisis económica y las protestas, elaboró una suerte de “gran acuerdo nacional” convocando a una Asamblea Constituyente que desembocó en unas elecciones amañadas que terminaron por reinstalar a Belaúnde en el poder, siendo éste el detonante de la irrupción de SL en la escena política luego de quemar las urnas en una pequeña población de Ayacucho en clara señal de oposición al régimen y su sistema electoral.

La posición de SL iría más allá que la mera denuncia al circo electoral. Primeramente definió su línea ideológica reivindicando al “marxismo leninismo” como identidad partidaria para luego avanzar contra el revisionismo instalado por Nikita Jrushchov en la URSS a partir del XX congreso del PCUS, tras la muerte de Stalin, hecho que profundizó hasta coincidir con Mao en la caracterización de aquella como un “social imperialismo soviético” y catalogar de traidoras, contrarias a la revolución, a las fuerzas consideradas pro soviéticas, entre otras la guerrilla del MRTA identificada con Cuba y la propia experiencia de Velazco por sus lazos con el gobierno soviético. Tampoco dudó en reconocer como revisionismo el “experimento” encabezado por la dirigencia china, hecho que quedó plasmado en la masacre de perros desarrollada en Lima denominada “Los perros de Deng Xiaoping”.

Esta identidad ideológica llevó a Guzmán no sólo a reivindicar a Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao como hilo conductor del pensamiento revolucionario, sino a reconocerse a sí mismo como “cuarta espada” y al denominado “Pensamiento Gonzalo” como única y verdadera línea de acción.

Seguidamente SL procedió a impulsar y educar a las masas campesinas en el Pensamiento Gonzalo, procurando el vuelco de estas a la lucha por el poder en detrimento de su lucha por la propiedad de la tierra, propugnada en el periodo de Alvarado. Este accionar se desplegó con mayor nitidez entre las mujeres (que llegaron a representar el 50% de la fuerza militante y dirigente del partido) y los jóvenes y niños de quienes Gonzalo extrajo como enseñanza el hecho de que “a los viejos había que reeducarlos mientras que a los jóvenes bastaba con educarlos”.

Con igual sentido persiguió todo tipo de corrupción y desviación infringiendo duros castigos a los ladrones y colaboracionistas de la policía y las fuerzas armadas, y la ejecución de los funcionarios del Estado, desarrollando ejercicios de doble poder en zonas rurales. Esta base rural devino en retaguardia y a la vez cantera de cuadros. Sin embargo, gran parte de la militancia floreció del estudiantado universitario, lugar de donde habían surgido los principales dirigentes -incluido Guzmán- imbuidos del principio maoísta de “servir al pueblo”. Fue así que una vez consolidado este embrión de partido con fuerte arraigo en las masas campesinas se desplegó la acción militar, mediante el desarrollo de una “guerra popular prolongada, del campo a la ciudad”, primero apuntada a una etapa intermedia, sin colectivización ni estatización, la “nueva democracia” y luego al socialismo. Sin embargo, también la organización comenzó a cosechar reveses producto de la respuesta del Estado que, de combatir y masacrar a los campesinos reconocidos como bases de SL, los incorporó a su estrategia militar, como en el caso de los comités de autodefensa (amparados por el Decreto Ley Nº 741 “Ley de reconocimiento de los Comités de Autodefensa” del gobierno de Fujimori) permitiendo proveerles armamento y entrenamiento militar. A ello hay que sumar el efecto de los servicios de inteligencia volcados a obtener confesiones mediante torturas y ejecuciones, como el Grupo Colina, una suerte de “Triple A” creada por Fujimori con asistencia de la CIA, e investigar el paradero de la dirección de SL hasta lograr su detención como la del operativo ejecutado por el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que posibilitó la caída de Guzmán. Es decir, la derrota de SL vino de la mano de la infiltración y el seguimiento antes que de la guerra misma donde, efectivamente, el partido había alcanzado un equilibrio de fuerzas frente al Estado peruano con probabilidades ciertas de victoria.

Más allá del desenlace, resultan innegables ciertos errores, como la caracterización de la formación social peruana con ajuste a la descrita por Mariátegui hacia comienzos del siglo XX, concebida como una colonia con reminiscencias feudales que obligaban a una guerra popular prolongada del campo a la ciudad antes que un país capitalista dependiente (atrasado, pero capitalista al fin) con desarrollo industrial y presencia de proletariado en las ciudades, por caso evidenciado tras el desarrollismo llevado adelante por el gobierno de Alvarado, que habrían obligado en cambio a un trabajo en las fábricas y una estrategia de tipo insurreccional. En igual sentido cabe mencionar el dogmatismo filo maoísta, el sectarismo y la falta de claridad en los énfasis puestos en los blancos de la revolución, que llevó a tratar por igual a enemigos y adversarios sobre quienes se aplicó una política de terror muchas veces injustificable.

Pese a todo, resulta innegable la importancia de la experiencia de SL y el aporte y consecuencia de Guzmán a la comprensión de la revolución en su país y Latinoamérica, como así también a la hora de llevar adelante una lucha decidida por establecer un poder revolucionario, la liberación y el socialismo en Perú.

Jorge Díaz

Reproducimos a continuación el prólogo del Partido a la edición de "El estado y la revolución" que se publicó desde la Comisión Homenaje a la revolución de octubre.

Para conseguir... Ver más

El “porteñazo” de diciembre de 2001 se inscribió en una tendencia de la lucha de clases que hizo su aparición con el Santiagazo de 1993, para desarrollarse con las puebladas de Cutral Có, de... Ver más

El 7 de noviembre de 1917 las masas obreras y campesinas, con los bolcheviques dieron comienzo a la primera Revolución Socialista. Se la conoce como “Revolución de Octubre” ya que en dicho... Ver más